|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Oberster Verfassungsrichter: Politik drückt sich vor Entscheidungen Der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Hans-Jürgen Papier, hat den Politikern vorgeworfen, sich vor schwierigen Entscheidungen zu drücken. Diese Probleme würden dann bewusst nach Karlsruhe abgeschoben. "Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass manchmal wichtige Entscheidungen, die von der Politik getroffen werden müssten, auf das Bundesverfassungsgericht verlagert werden", sagte Papier der "Welt am Sonntag". Ansturm auf das Verfassungsgericht Immer mehr Bundesbürger reichen Verfassungsbeschwerde in Karlsruhe ein. In diesem Jahr sei ein Anstieg um 25 Prozent auf über 6000 Eingaben zu befürchten, sagte der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Hans-Jürgen Papier. Allerdings hätten nur rund 2,5 Prozent aller Beschwerden Erfolg. Die Eingaben bearbeiten in Karlsruhe 16 Richter, die von 64 wissenschaftlichen Mitarbeitern unterstützt werden. Trotz der großen Arbeitsbelastung soll die Zahl der Richter in Karlsruhe nicht erhöht werden. 17.Juli 2006 "Rentenbeiträge kommen in eine verfassungsrechtliche Problemzone, wenn das eingezahlte Kapital regelhaft bei weitem das übersteigt, was der Einzelne später an Leistungen erhält", sagte Verfassungsrichter Papier der Zeitung "Die Welt". Wenn dauerhaft eine "Minus-Rendite" zu erwarten sei, stelle sich die Frage, ob der mit Beitragserhebung verbundene Grundrechtseingriff noch zu rechtfertigen sei. Papiers Ansicht nach verbietet die Verfassung eine offenkundige Unverhältnismäßigkeit zwischen Beitrags- und Versicherungsleistungen. Wo sich das Sparen lohnt Laut Verfassungsgerichtspräsident Hans-Jürgen Papier verbietet es das Prinzip der Verhältnismäßigkeit, daß Versicherte für ihre Beiträge später "Nullrenditen" oder gar Minuswerte bekommen. Deshalb stoße die Erhöhung der Rentenbeiträge an verfassungsrechtliche Grenzen. Auch die Umstellung auf eine steuerfinanzierte Grundversorgung sei nur für die künftige Generation möglich, die bisher kaum in die Rentenkasse eingezahlt hat. ... Rente: Frankfurter Rundschau 22.04.2008 Rüffel für Rüttgers Berlin. Ist Jürgen Rüttgers ein Populist und ein unseriöser obendrein? Teil eins der Frage galt bereits als (mit einem Ja) beantwortet, und auch beim zweiten Aspekt gibt es jetzt etwas mehr Klarheit. Dem nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten und CDU-Bundesvize ist am Montag deutlich und von prominenter Seite zu verstehen gegeben worden, dass er Stuss erzählt hat, über den auch nur nachzudenken sich erübrigt. Dem selbsternannten Arbeiterführer aus Düsseldorf ist es mal wieder gelungen, zeitlich und inhaltlich zielsicher ein Thema zu setzen. Die Rente von Beschäftigten, die 35 Jahre lang nur geringe Versicherungsbeiträge gezahlt hätten, sei heute nicht höher als die Grundsicherung, konstatierte Rüttgers in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. "Da stellt sich der Bürger zu Recht die Frage: ,Warum soll ich überhaupt noch arbeiten, wenn es auch ohne Arbeit die gleiche Rente gibt?'", gab er sich einfühlsam. Seine Schlussfolgerung: Wer "lange" in die Alterskasse eingezahlt habe, müsse auch "mehr Rente bekommen als nur die Grundsicherung". Die Bundesregierung hatte gestern Mühe, ihr Befremden über den Vorstoß in diplomatisch korrekte Form zu kleiden. Man habe die "Überlegungen" des NRW-Ministerpräsidenten "zur Kenntnis genommen", sagte Regierungssprecher Thomas Steg. Das bisherige Rentensystem habe sich jedoch "bewährt" und bedürfe keiner "neuen Formeln". Gerade was die Alterssicherungsthematik betreffe, sei "ein hohes Maß an Seriosität" erforderlich, gab Steg die Meinung von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) wieder. Hat die Nummer eins in der CDU ihren Stellvertreter damit der mangelnden Ernsthaftigkeit geziehen? Steg bemühte sich um ein Dementi: Die Kanzlerin habe bloß dazu aufgerufen, ein sehr komplexes Thema "seriös zu behandeln"; ansonsten "lag es mir völlig fern, konkrete Einzelvorschläge zu bewerten", so Steg. Allerdings verkniff er sich nicht den Hinweis, dass "nicht jeder Vorschlag, der sich gut anhört", auch finanzier- und umsetzbar sei. Das Befremden der in Berlin Regierenden ist durchaus grundsätzlich begründet. Rüttgers rüttele am "Äquivalenz-Prinzip" in der gesetzlichen Rentenversicherung, wird zu bedenken gegeben. Dieses besagt im Kern: Im Arbeitsleben gezahlte höhere Beiträge ergeben im Ruhestand mehr Geld. Es wäre "geradezu fahrlässig", wenn dieser Grundsatz jetzt über den Haufen geworfen würde, lässt Arbeitsminister Olaf Scholz (SPD) Rüttgers ausrichten. Wenn sich der CDU-Vize schon Gedanken über ein auskömmliches Versorgungsniveau im Alter mache, solle er sich doch bitteschön an der Diskussion über Mindestlöhne beteiligen, empfiehlt Scholz. Rüttgers selbst hat übrigens einen Bogen von seinem aktuellen zu einem früheren Vorstoß geschlagen. Was für das Arbeitslosengeld (ALG) I gelte, müsse auch für die Rente gelten, forderte er. Zur Erinnerung: Vor zwei Jahren machte sich der NRW-Chef dafür stark, die Auszahlung des ALG I für ältere Arbeitslose an die Dauer der eingezahlten Beiträge zu koppeln. Wie heute argumentierte der CDU-Vize damals mit dem Begriff Gerechtigkeit - und punktete damit: Obwohl zahlreiche Sozialexperten und anfangs auch maßgebliche Vertreter von Union und SPD seine Idee als systemwidrig und populistisch brandmarkten, ging das Unterfangen letztlich erfolgreich für Rüttgers aus. Erst schwenkte die CDU auf seine Linie um, dann warf die SPD ihre Vorbehalte über den Haufen, und Ende 2007 war eine Verlängerung des ALG-I-Bezugs von 18 auf 24 Monate beschlossene Sache. Vermutlich ist es diese Erfahrung, die die relativ heftigen Reaktionen in Berlin auslöst. Kein Kursschwenk, dekretiert die Kanzlerin, "keine großen Chancen" gibt Unions-Fraktionschef Volker Kauder dem Versuchsballon vom Rhein. Warum? Weil die Regierung Ruhe haben, kein neues Fass aufmachen will. Weil Rüttgers Vorschlag unweigerlich auch die Diskussion um mehr Steuermittel für die Rentenkassen anheizen dürfte. Nur mit Mühe ist im vergangenen Jahr das Projekt Rente mit 67 unters Volk und durchs Parlament gebracht worden; jetzt gewinnt ein Konflikt Alte gegen Junge an Zündstoff. Das reicht. Jürgen Rüttgers also allein auf weiter Flur? Nicht ganz. Die SPD-Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen verlangt eine Mindestrente, die für langjährige Beitragszahler deutlich über dem staatlichen Grundsockel liegen soll. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Wolfgang Böhmer (CDU) erinnert an die demnächst drohende "reale Gefahr" der Altersarmut, über die man "sprechen" müsse. Und auch aus der Jungen Union kommt der Ruf nach einem Rechtsanspruch auf eine Rente oberhalb der Armutsgrenze. Anfälliges System CDU-Sozialminister Norbert Blüm verkündete vor rund zehn Jahren: Die Rente ist sicher. So würde das heute niemand mehr sagen. Wer seinen Lebensstandard im Ruhestand wahren wolle, sollte zusätzlich privat und/oder betrieblich vorsorgen, lautet jetzt die Empfehlung der Regierung. An seine Grenzen stößt das System, weil die Deutschen immer älter werden, weniger Kinder bekommen und weil sozialversicherungspflichtige Beschäftigung heute nicht mehr den Stellenwert früherer Zeiten einnimmt. In den 1950er Jahren kamen fünf Erwerbsfähige auf einen Rentner, heute sind es drei, im Jahr 2030 werden es nur noch zwei sein. Der Beitragssatz liegt aktuell bei 19,9 Prozent des Bruttolohns. 27 Millionen Beschäftigte (und ihre Arbeitgeber) finanzieren die Altersgelder für 20 Millionen Ruheständler. Der Beitragssatz wird nur bis zu einer Bemessungsgrenze von derzeit rund 5300 Euro monatlich erhoben. Laut Gesetz darf er bis zum Jahr 2030 eine Grenze von 22 Prozent nicht übersteigen. Das Rentenniveau vor Steuern ist spürbar gesunken: von 56 Prozent (am Durchschnittseinkommen) in den 80er Jahren auf unter 50 aktuell; bis zum Jahr 2030 wird ein Wert von 43 Prozent erwartet. Um die Rente zukunftsfester zu machen, sind in den vergangenen Jahren mehrere Reformen beschlossen worden. Mehrere Faktoren sollen für einen Generationen-Ausgleich sorgen; so wird seit 2001 der Anstieg der Bezüge für Rentner gedämpft - was die Koalition allerdings soeben für zwei Jahre ausgesetzt hat. Immer häufiger wird der Ruf laut, Deutschland solle sein Umlagesystem aufgeben und sich am Schweizer Drei-Säulen-Modell orientieren: eine nur geringe staatliche Grundrente, (aber ohne Beitragsdeckelung für Gutverdiener), dazu verpflichtende private und betriebliche Vorsorge. Kommentar, Frankfurter Rundschau Rüttgers und die Renten-Willkür Er hat ja recht, der Herr Rüttgers. Arbeitslosen droht Hartz IV und Rentnern "Grundsicherung". Wenn es darum geht, dass jemand in der CDU die Ungerechtigkeit entdeckt, dann ist es Jürgen Rüttgers. Deshalb (und wegen Kurt Beck) wurde das Arbeitslosengeld I für Ältere verlängert. Und deshalb diskutieren wir jetzt, angeführt vom Sozialvorsteher der Union, über mehr Grundsicherung im Alter. Wer kann da schon dagegen sein! Angela Merkel ist dagegen. Die Kanzlerin lässt verlauten, man solle am "bewährten" Rentensystem festhalten. Ein System, dem mit der Voll(zeit)beschäftigung die Einnahmebasis flöten geht, heute als "bewährt" zu bezeichnen, das traut dem Wahlvolk eine Menge Blödheit zu. Aber wirklich besser ist das System Rüttgers auch nicht. Es folgt dem Prinzip "Sozialstaat nach Wähleranalyse": Die Bevölkerung und mehr noch das CDU-Potenzial wird älter. Und den Malocher, der für Jahrzehnte des Schuftens belohnt sein soll, will Rüttgers nicht der Dachdecker-Dachorganisation des Kurt Beck überlassen. Für geringverdienende Mütter oder sich mühsam vermarktende Mini-Unternehmer interessiert sich keiner. Sonst würde endlich mal über ein Rentensystem diskutiert, das alle Einkommen zur Finanzierung heranzieht. Schon mal davon gehört, dass ein Schweizer Millionär nach Einkommen einzahlt, dafür eine nach oben gedeckelte Rente bekommt - und damit zur Finanzierung einer würdigen Grundsicherung für alle beiträgt? Das wäre eine Reform. Aber daran wird sich die deutsche Politik erst wagen, wenn sie begriffen hat, dass sie die Wähler nicht für dumm verkaufen kann mit willkürlichen Wohltaten ohne Finanzierungsidee. Kommentar, UWP Leistung soll sich wieder lohnen â�� oder: Dieser alte Wahlkampfspruch Helmut Kohls, mit dem er seine "Geistig-Moralische Wende" einläutete, galt in der CDU lange Zeit als minimaler Grundkonsens. Jetzt fordert NRW-Ministerpräsident Rüttgers eine Einlösung dieses wohlfeilen Glaubenssatzes: Er kritisiert, dass nach jahrzehntelanger Einzahlung in die Sozialsysteme bei den Niedrigverdienern massenhaft "Renten unterhalb des Sozialhilfe-Niveaus" gezahlt werden. Dieser Denkansatz leuchtet so ziemlich jedem Bundesbürger ein, da jeder weiss, dass Grundsicherung auch an jeden Bundesbürger gezahlt wird, der niemals einen Cent in die Sozialversicherung eingezahlt hat â�� die jahrzehntelang eingezahlten Beiträge sind also für viele Beitragspflichtige objektiv völlig wirkungslos in der Höhe ihrer Altersbezüge. Wenn die Bundesregierung gesagt hätte, ja das stimmt, da haben wir wirklich irgendetwas übersehen â�� das wäre zwar hochnotkomisch, aber immerhin nachvollziehbar gewesen. Wirklich erstaunlich ist aber, dass die Parteifreunde Kanzlerin Merkel und MdB Röttgen sich dieser Einsicht verschließen, und im Gegenteil Ministerpräsident Rüttgers scharf attackieren, weil er solche Selbstverständlichkeiten von sich gibt: Die NRW-CDU wehrt sich (siehe unten) mit dem Hinweis, dass die von ihrem Ministerpräsidenten formulierte Forderung seit dem Parteitag von Leipzig 2003 quasi Beschlusslage und Parteiprogramm der CDU ist. Im Lichte dieser innerkoalitionären "Renten- und Leistungs-Diskussion" gewinnt auch die verfassungsrechtliche Frage an Bedeutung, die die UWP vor dem Bundesverfassungsgericht stellen wird: "Darf der Staat seinen Bürgern durch die Sozialversicherungs-Pflichtabgaben so hohe Beträge aufbürden, dass als Folge hunderttausende Bundesbürger ausschließlich wegen dieser SV-Beiträge unter Hartz-IV-/Grundsicherungs-/Sozialhilfe-Niveau gedrückt werden?" â�� und ihnen dann im Rentenalter wegen der durch die SV-Abgaben gedrückten Nettolöhne die vom Ministerpräsidenten Rüttgers kritisierten Armutsrenten zugemutet werden â�� die dann auf Antrag auf Almosenniveau angehoben werden. Die Gering- und Mittelverdiener sitzen in einer politisch konstruierten Sozial-Abgaben-Falle, die erst das aktuell-verfügbare Netto-Arbeitseinkommen durch 40-ige SV-Beiträge senkt, und dann aus diesen niedrigen Nettolöhnen nur noch niedrigste, angeblich "leistungsgerechte" Renten bezahlt. Das ist eine doppelte Bestrafung der sozialversicherungspflichtigen Bundesbürger. Das Bundesverfassungsgericht hat 1992 in seinem Grundfreibetragsurteil das Existenzminimum für den Arbeitnehmer und seine Familie grundsätzlich frei von Steuern gestellt (vergleiche unter www.arm-trotz-arbeit.de). Der Gesetzgeber hat die ausgefallenen Steuereinnahmen in den Folgejahren des Urteils über das Sozialversicherungssystem gegenfinanziert - und damit die vom Gericht verbotene finanzielle Inanspruchnahme der Arbeitnehmerfamilien eher noch verstärkt als gesenkt. Dagegen richtet sich die Verfassungsbeschwerde der UWP - und deshalb haben wir den Mitgliedern des Bundestagsausschusses "Arbeit und Soziales" die Frage gestellt, die wir dem Verfassungsgericht im Herbst 2008 vorzulegen gedenken. "Darf der Staat seine Bürger durch Pflichtabgaben auf den Arbeitslohn unter ihr Existenzminimum drücken - und damit auf staatliche Transferleistungen zur Sicherung ihres Lebensunterhaltes verweisen? (fast 1 Million Hartz-IV-"Aufstocker")" Geantwortet haben bisher der Vizepräsident des Bundestages, Dr. h.c. Thierse, der Generalsekretär der FDP Dr. Niebel - die Antworten können Sie rechts oben oder bei www.abgeordnetenwatch.de nachlesen. Die Antworten unserer Bundestags-Abgeordneten lassen die Frage aufkommen, ob ihnen die Brisanz der massenhaften Verarmung durch das sogenannte Solidarsystem wirklich bewusst ist.  (uwp) OECD zu den deutschen Staatsfinanzen 18. Oktober 2007, 04:00 Uhr Deutsche zahlen im Vergleich wenig Steuern OECD: Mittlere und untere Einkommensschichten sind aber stark belastet

Berlin - Die Belastung durch Steuern und Sozialabgaben ist in Deutschland geringer als in allen europäischen Volkswirtschaften. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD). Mittlere und untere Einkommensschichten werden aber überdurchschnittlich stark belastet. Außerdem fällt das Steueraufkommen in der Bundesrepublik trotz der zuletzt stark gestiegenen Steuereinnahmen deutlich geringer aus als in früheren wirtschaftlichen Boomphasen. Grafische Darstellung eines OECD Ländervergleichs der vergangenen 40 Jahre zum downloaden (Exel-Datei). Karl Lauterbach, Mitglied des Bundestages, Arzt und Professor der Gesundheitsökonomie der Universität Köln:

"Der Zweiklassenstaat - Wie die Privilegierten Deutschland ruinieren" Kapitel: Rente Ein Arbeiter mit einem Einkommen, welches im Durchschnitt halb so hoch war wie das Durchschnittseinkommen der jeweiligen Jahre, erwirtschaftet mit seiner Rente eine negative Rendite und macht einen lebenslangen Verlust von mehr als 30.000 Euro. Durchschnittsverdiener kommen auf ein etwa ausgeglichenes Verhältnis von Einzahlungen und Auszahlungen. Lohnend wird es erst für Rentner, die ihr Leben lang überdurchschnittlich verdienten. Bei einem Einkommen, welches doppelt so hoch war wie das eines Durchschnittsverdieners, liegt der lebenslange Gewinn bei über 100.000 Euro (Seite 131). Kapitel: Zweiklassenmedizin Die Private Krankenversicherung ist daher ein System, welches Jahr für Jahr mit 9,7 Milliarden Euro von den Versicherten der Gesetzlichen Krankenversicherung subventioniert wird (Seite 89). Sie ist eine Art Steuerschlupfloch für Reiche und müsste genauso konsequent dichtgemacht werden wie andere Steuerschlupflöcher (Seite 90). "Private sind Parasiten der Kassen" Sollen die Privatversicherten in den Gesundheitsfonds einbezogen werden? In der Debatte wird der Ton schärfer. Von Andreas Hoffmann Die Rolle der Privaten Krankenversicherer (PKV) bei der Gesundheitsreform sorgt weiter für Konflikte in der Koalition. Wie der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach sagte, ist eine Einbeziehung der Privaten die Basis für die Reform. "Ohne eine Einbeziehung der Privatversicherten sollten wir uns jede weitere Diskussion um den Fonds sparen", sagte er der Süddeutschen Zeitung. Dies sei der "entscheidende Weg um die Zwei-Klassen-Medizin zu beenden", sagte er. Ähnlich äußerte sich die SPD-Gesundheitsexpertin Marlies Volkmer, die mehr Solidarität für die gesetzlichen Kassen anmahnte. "Die Private Krankenversicherung muss sich in irgendeiner Form beteiligen", sagte sie. Beide reagierten auf Äußerungen des CDU-Generalsekretärs Ronald Pofalla, der sich gegen Änderungen bei der PKV wandte. "Für uns ist völlig klar, dass es ein Rütteln an der Existenz der Privaten Krankenversicherung nicht geben darf", sagte er und verwies auf den Koalitionsvertrag. Darin sei festgelegt, dass es bei der pluralen Struktur des Gesundheitswesens zwischen gesetzlichen Kassen (GKV) und Privatversicherern bleiben solle. Zugleich sagte er, dass die Privatversicherer die Kassen bereits mit neun Milliarden Euro unterstützten. Lauterbach widersprach Pofalla. Nach seinen Worten unterstützen die Kassen die Privaten. Die Praxiseinrichtung der Ärzte und die Ausstattung der Kliniken würde weit gehend über die Einnahmen aus der gesetzlichen Kassen finanziert. Damit schüfen sie die Voraussetzung, dass die Mediziner überhaupt Privatpatienten behandeln könnten. "Die PKV lebt im Grund parasitär von den gesetzlichen Kassen", sagte Lauterbach. Dieses Verhalten sei "nicht schützenswert". Er bekräftigte erneut, dass die Privatkassen in die geplante Reform einbezogen werden sollten. Andernfalls drohe die Gefahr, dass sich das solidarische Kassensystem in Zukunft nur noch auf zwei Drittel der Deutschen stützen könne und nicht mehr überlebensfähig sei, sagte der Gesundheitsökonom. In den vergangenen Tagen hatte die Union heftig über die Rolle der Privatkassen gestritten. Die Regierungschefs von Thüringen, Dieter Althaus, und Baden-Württemberg, Günther Oettinger (beide CDU), hatten verlangt, auch Privatversicherte sollten in den geplanten Gesundheitsfonds einzahlen, und damit Widerspruch in den eigenen Reihen ausgelöst. Unterdessen dauert die Kritik an dem geplanten Gesundheitsfonds an. Der Vorsitzende des Sachverständigenrats Bert Rürup bezeichnete ihn als "Reformalibi", mit dem Union und SPD ihr Gesicht wahren wollten. "Wenn man nicht mehr zustande bringt als den Fonds, sollte man die Strukturreform abblasen", forderte Rürup in der Zeit. Auch der Ärzteverband Hartmannbund und die Kassen erneuerten ihre Kritik an dem Fonds. Dabei ist geplant, dass die Bürger künftig ihre Beiträge in einen Gesundheitsfonds zahlen sollen, aus dem die Kassen Einheitsbeiträge erhalten - plus Zuschläge für Alte und Kranke. (SZ vom 14.06.06) UWP: Die Debatte um den Mindestlohn - oder warum Politik ausserhalb von Parteien und Parlamenten notwendig ist Die CDU und die Zunft der liberalen Ökonomen lehnen einen gesetzlich vorgeschriebenen Mindestlohn als unterste Grenze der Lohnskala ab. Sie verweisen auf die Höhe der Sozialhilfe und des Arbeitslosengeldes 2, die quasi einen untersten Mindestlohn bestimmen, unter dem niemand zu arbeiten bräuchte. Soweit die schöne Theorie, die Realität ist eine andere. Mittlerweile sind die 1-Euro Jobs zur flächendeckenden Realität geworden und sogar an den Universitäten werden Stellen Wissenschaftlicher Mitarbeiter in 1-Euro-Job-Wissenschaftler umgewandelt. Der Hamburger Wissenschaftssenator sagte zu dem Thema in einer Sendung des Politmagazins Monitor Anfang März 2007: "Ich habe nichts gegen freiwilliges bürgerschaftliches Engagement." Der Herr Senator hat recht, ein Wissenschaftler wird nicht körperlich gezwungen, für 1 Euro + Sozialhilfe zu arbeiten. Aber die Hartz-Gesetze sehen vor, dass er jeden anderen 1-Euro-Job annehmen muss, der ihm angeboten wird; damit wäre die wissenschaftliche Karriere hin. Der Zwang ist also kein körperlicher aber doch ein recht unmittelbarer. Soviel zum bürgerschaftlichen Engagement. Die Politiker-Kaste, die diese Vorgänge in die Welt gesetzt hat und sie jetzt schönzureden versucht, hat anscheinend gar nicht verstanden, dass sie mit Teilen der Hartz-Gesetzen eine Aufkündigung der entscheidenden Grundlagen unserer Gesellschaft bewirkt hat. Die Soziale Marktwirtschaft basiert auf der Idee, dass Güter und Dienstleitungen ihren angemessenen Preis auf dem freien Markt bilden, wobei die soziale Rahmengesetzgebung einen eventuell nötigen Sozialausgleich garantieren soll. Die Hartz-Gesetze haben jedoch für den Arbeitsmarkt die Grundvoraussetzung der Sozialen Marktwirtschaft ausser Kraft gesetzt - es existiert de facto kein funktionierender Arbeits-"Markt". Mit einer funktionierenden Marktwirschaft haben die seit drei Jahren von der Politik produzierten gesellschaftlichen Verhältnisse wahrlich nichts mehr zu tun. Es ist symptomatisch, dass mittlerweile die CDU das Hohe Lied der Tarifvertragsfreiheit singt und deshalb keine allgemeingültige unterste Lohngrenze haben möchte. In 20 von 27 EU Ländern existiert ein Mindestlohn, und beispielsweise in den USA ist er kürzlich auf über 7 Dollar Stundenlohn angehoben worden. Die Gewerkschaften waren bis 2006 ebenfalls gegen eine gesetzlich garantierte Lohnuntergrenze. Sie haben aber neuerdings dazugelernt und die katastrophale Wirkung einer Lohn- und Sozialabgaben-Anarchie begriffen. Es gibt Beispiele in Deutschland, wie der Staat schon in den 80er Jahren eine langfristig katastrophale Politik der aktiven Lohnerosion betrieben hat, um kurzfristige fiskalische Ziele zu erreichen: So wurde aus "Spargründen" bereits 1987 von der damaligen christlich-liberalen Koalition bei den jungen Ärzten ein 18-monatiges "Arzt-im-Praktikum" eingeführt, während dem die jungen Mediziner für etwas mehr als Sozialhilfe (ca 700-900 Euro) regulär als Ärzte arbeiten "durften" - nachdem sie vorher 1 Praktisches Jahr ganz ohne Bezahlung machen durften. Die Folgen sind bekannt: Verfestigte Ausbeutungstraditionen mit unguten Persönlichkeitsentwicklungen der Ausbeuter und Ausgebeuteten, Fehlreformen, Ärzteflucht und allgemeine Unzufriedenheit im Gesundheitssystem. Das absurde Konzept des "Arzt im Praktikum" haben die Ärzte nach fast 20 Jahren mittels Streik, Emigration und Arbeitsverweigerung abgeschüttelt. Es ist aber beispielhaft für die Hartz-Arbeitsmarktgesetzgebung der rot-grünen Koalition und der kurstreuen Großen Koalition. Die Hartz-Gesetze mögen vielleicht ganz anders gedacht gewesen sein, aber in der Wirkung sind sie teilweise eine Aufkündigung der Grundlagen unserer Arbeits-Gesellschaft und des zwischenmenschlichen Konsens, dass niemand den anderen systematisch ausnutzen sollte, sondern dass korrektes Verhalten und gerechte Verhältnisse auch im Wirtschaftsleben die Basis einer erfolgreichen modernen Gesellschaft sind. Die Forderung nach gesetzlichen Mindeslöhnen ist eine Möglichkeit, die politische Kaste zu besseren Gesetzen zu zwingen. Es zeigt sich aber, dass die politische Klasse weder ökonomischen noch logischen Argumenten zugänglich ist. Auch ein Lernen aus Anschauung und Vergleich mit anderen Industrienationen scheint wirkungslos zu sein und zu keiner politischen Lösung des Problems zu führen. Das Ziel der UWP, die Sozialversicherungspflicht des Existenzminimums vom Verfassungsgericht als verfassungswidrig verbieten zu lassen, ist ein Ansatzpunkt, darüberhinaus die Solidarität und Belastungsgerechtigkeit in der deutschen Gesellschaft mittels juristischer Mittel zu erzwingen. Bitte unterstützen Sie die Verfassungsklage mit einer Spende oder einer Solidaritätsbekundung und sprechen Sie doch einmal mit Freunden und Bekannten über dieses Thema. Unabhängige Wählergemeinschaft Pankow UWP

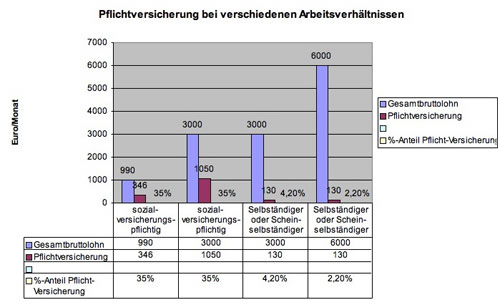

UWP: Der kleine Trick in der Staatsfinanzierung - mit der großen Wirkung In der Bundesrepublik existieren 2 komplett gegensätzliche Abgabensysteme, die zu einer extremen finanziellen Ungleichbehandlung der Bevölkerung führen. Dies ist unserer Meinung nach verfassungswidrig - und ökonomisch mit höchst nachteiligen Folgen für die Bundesrepublik. Wir fragen uns, ob die Politiker das Problem noch nie verstanden haben? Ein Klärungsversuch: Das System der Staatsfinanzierung Das Sozialversicherungssystem belastet die Arbeitnehmer ab dem 1. verdienten Euro bis zum 4000sten Euro mit einer gleichbleibenden Abgabenhöhe, z.Zt. ca. 42% (Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeiträge gehören beide zum Gesamtlohn, der vom Arbeitnehmer erwirtschaftet werden muss, wenn der Arbeitsplatz auf Dauer rentabel und erhalten bleiben soll) . Ab dem 4000sten Euro geht die Abgabenhöhe für jeden zusätzlich verdienten Euro plötzlich auf 0% und damit 0 Euro zurück! Dieser Mechanismus ist sehr angenehm für Gutverdiener - für Geringverdiener ist diese Methode eher sehr ungünstig. Das Steuersystem im Vergleich dazu wird oft als ungerecht und unsozial geschmäht. Es bleibt also festzuhalten, dass die Geringverdiener auch auf ihr Existenzminimum 42% Sozialabgaben entrichten müssen. Die Selbständigen sind gar nicht und viele Besserverdiener ab einer Einkommenshöhe von 4000 Euro/Monat nur noch sehr eingeschränkt sozialversicherungspflichtig. Sie können die Pflicht einer 42%igen Sozialversicherungs-Belastung auch für die 4000 Euro oftmals abwählen. Für sie gilt dann nur das Steuerrecht und gegebenenfalls Abgabenpflicht in berufsstä ndische Altersversorgungswerke - und damit viel günstigere Renditeerwartungen und Abgabensätze als sie das 120jährige Sozialversicherungsrecht heutzutage den Niedrigverdienern bietet! Was sagt das Grundgesetz? An der gesellschaftlichen Solidarität müssen sich alle Bürger nach ihrer Leistungsfähigkeit beteiligen, da für alle Bundesbürger die gleichen gesetzlich geschützen Grundrechte gelten, die weder abzuwählen noch abzuerkennen sind. UWP: Staatsfinanzierung 2003: Steuern und Abgaben vom deutschen Bruttosozialprodukt 2003 (2128 Mrd. Euro) Steueraufkommen: 482 Mrd. Euro - Sozialversicherungsbeiträge 423 Mrd. Euro - Lohnsteuer 175 Mrd. Euro - Einkommen- und Körperschaftssteuer: 26,6 Mrd. Euro - Mehrwertsteuer: 145 Mrd. Euro - Mineralölsteuer: 44 Mrd. Euro - Tabaksteuer: 14 Mrd. Euro - Kraftfahrzegsteuer: 8 Mrd. Euro - Alkoholsteuer: 3,3 Mrd. Euro - Erbschaftssteuer: 3,8 Mrd. Euro (2,5% aus vererbtem Vermögen von 150 Mrd. Euro) Konsumbezogene Staats-Einnahmen: 114 Mrd. Euro (Mehrwertsteuer auf menschliche Arbeits-und Dienstleitung bereits abgezogen) Arbeitsbezogene Staats-Einnahmen: weit über 600 Mrd. Euro Resteinnahmen: Verkäufe von öffentlichem Vermögen und Schuldenaufnahme Was Bert Rürup von der Sozialen Marktwirtschaft hält Kaum ein noch lebender Ökonom dürfte von der sozialen Marktwirtschaft mehr verstehen als Bert Rürup. Vor knapp 40 Jahren studierte der heutige Chef des Sachverständigenrats der fünf "Wirtschaftsweisen" in Köln bei Alfred Müller-Armack, dem Erfinder des Konzepts. Daran denkt er heute noch. Und an das Ford-Cabrio, mit dem er erstmals über die Alpen fuhr. ... WELT.de: Wenn wir in 20 Jahren wieder hier säßen, wie würden wir dann über die Soziale Marktwirtschaft reden? "Vieles ist diffus"

Bert Rürup fordert von der neuen Regierung ein klares Wachstumsprogramm. Der Chef der Wirtschaftsweisen warnt vor Pessimismus: "Deutschland ist nicht der kranke Mann Europas" ... Spätestens in zwei Jahren sollte die dringend erforderliche Unternehmensteuerreform auf den Weg gebracht worden sein und sukzessive die beschäftigungsfeindliche Beitragsfinanzierung von versicherungsfremden Leistungen in den Sozialversicherungen durch eine Steuerfinanzierung dieser Leistungen erzielt werden. ... Steuern Was Straßenverkehr wirklich kostet Autobahnbau, Klimaschäden, Arbeitsplätze - in einer bisher einzigartigen Studie hat die Schweiz Kosten und Nutzen des Pkw- und Lkw-Verkehrs gegenübergestellt. Heraus kam: ein erhebliches Defizit. In Deutschland scheuen Politiker die Auseinandersetzung mit dem Thema. Sie gehört zu den staugeplagtesten Strecken Europas: die A2 beiderseits des Gotthard-Tunnels. Hier lassen sich die ungeheuren Schäden und Kosten, die der Straßenverkehr in der Schweiz alltäglich verursacht, am besten vor Augen führen. Kilometerlange Kriechkolonnen aus Lastern, Bussen und Pkws blasen beharrlich ihre Abgase in die Bergluft, das Leventina-Tal ist durch die Betonpiste dauerhaft entstellt, und in vielen Dörfern leiden die Menschen unter dem Dröhnen des Verkehrs. Zwischen Wassen und Göschenen schützen aufwendige Stahlstrukturen an den steilen Hängen über der Autobahn die Trasse vor Gerölllawinen. Das gelingt nicht immer, wie der tragische Tod eines deutschen Ehepaars im vergangenen Sommer zeigte. Die beiden wurden mitsamt ihrem Wagen von einem herabstürzenden Felsblock zerschmettert. Anschließend musste die Strecke tagelang gesperrt werden. Die Sicherungsmaßnahmen verschlangen Millionen. Die hohen Verkehrsausgaben sind vielen Schweizern schon lange ein Dorn im Auge. Um die Kosten möglichst komplett zu erfassen und sie mit dem ökonomischen Nutzen für die Gesellschaft zu vergleichen, haben die Eidgenössischen Bundesämter für Raumentwicklung (ARE) und Statistik (BFS) gemeinsam eine umfassende und in dieser Form einzigartige Studie durchgeführt. Erstmalig kamen dabei auch die quantifizierbaren externen Kosten wie Unfälle, Umwelt- und Gebäudeschäden sowie Klimaauswirkungen in Betracht. Das Ergebnis liegt jetzt vor, die Bilanz beunruhigt. Eine jährliche gesamtvolkswirtschaftliche Wertschöpfung von 46 Milliarden Schweizer Franken (28,5 Milliarden Euro) (knapp 11 Prozent des Bruttoinlandprodukts) steht einem Kostenblock von 65 Milliarden (40,3 Milliarden Euro) gegenüber. Mit anderen Worten: Der so oft als "Motor der Wirtschaft" gepriesene Straßenverkehr ist in Wahrheit ein Verlustgeschäft - zumindest in der Schweiz. Die Zeche zahlt die Allgemeinheit. Man habe die Berechnungen "so realistisch wie möglich, im Zweifelsfall jedoch konservativ" durchgeführt, erklären die Macher der Studie. Folglich gehen sie davon aus, dass die externen Verkehrskosten deutlich unterschätzt werden. Die Summen sind dennoch erschreckend hoch: Verkehrsunfälle schlagen mit jährlich 0,74 Milliarden Euro zu Buche, Gesundheitsschäden mit 0,93 Milliarden Euro, und alleine schon die Ertragsminderungen in der Landwirtschaft liegen bei 45,9 Millionen Euro. Insgesamt addieren sich die externen Kosten auf 3,7 Milliarden Euro pro Jahr. Diese Zeche zahlen nicht die Autofahrer, sondern die Betroffenen und die Allgemeinheit. Interessanterweise hat die Bekanntgabe des Defizits unter den Schweizer Bürgern keine Beunruhigung ausgelöst - eher im Gegenteil. Viele Experten von Umweltverbänden und wissenschaftlichen Instituten waren von deutlich höheren wirtschaftlichen Verlusten ausgegangen. "Die Straße ist nicht so schlecht, wie sie gemacht wird", zitierte die "Neue Züricher Zeitung" den Touringclub der Schweiz (TCS). Abgesehen davon verursacht auch der Zugverkehr in der Schweiz einen Kostenüberhang: Der Kostendeckungsgrad beträgt nur 93 Prozent (Straße: 92 Prozent). Selbstverständlich haben die beauftragten Bundesämter auch die positiven Aspekte ausgiebig beleuchtet. So werden zum Beispiel die jährlichen Kosten im Bereich Straßenbau und -Unterhalt (4,2 Milliarden Euro) mehr als vollständig durch die Einnahmen aus Steuern und Autobahnvignetten (4,9 Milliarden Euro) gedeckt. Auf der Wertschöpfungsseite wurde die "Produktion von Vorleistungen" wie zum Beispiel Versicherungen und Garagen miteinbezogen. Für den Schweizer Arbeitsmarkt spielt der Straßenverkehr eine wichtige Rolle, 216.000 Vollzeit-Arbeitsplätze sind direkt von ihm abhängig. Für sich betrachtet generiert die eidgenössische Verkehrswirtschaft jährlich Gewinne in Milliardenhöhe. Lkw-Verkehr trägt sich selbst. Die negative Gesamtbilanz birgt eine erhebliche Brisanz. "Auch in der Schweiz herrscht großer Spardruck", erklärt Christian Albrecht, Leiter der Sektion Verkehrspolitik des ARE, gegenüber SPIEGEL ONLINE. "Es gibt also politischen Handlungsbedarf. Aus ökonomischer Sicht muss eine Eigenfinanzierung angestrebt werden". Um die Autofahrer für die von ihnen verursachten Kosten in voller Höhe aufkommen zu lassen, schlägt der Experte eine erweiterte "leistungs- und verbrauchsorientierte" Besteuerung vor. Diese könnte mittels Erhöhung des Benzinpreises um etwa einen Franken pro Liter (62 Cent) erfolgen. Eine streckenabhängige Abgabe in Höhe von 5 bis 10 Rappen (3 bis 6 Cent) pro Kilometer wäre ebenfalls denkbar. Bezüglich der politischen Machbarkeit solcher Vorschläge hegt Albrecht jedoch keine Illusionen: "So etwas wird schwer durchsetzbar sein, vor allem in einer direkten Demokratie". In der Schweiz lassen sich Gesetzesvorhaben per Volksentscheid verhindern. Eine Erhöhung der bereits existierenden Autobahn-Maut wäre auch aus praxisorientierter Sicht nicht sinnvoll. Wenigfahrende würden übermäßig stark belastet. Ein Teil des Verkehrs dürfte sich auf mautfreie Nebenstrecken zurückziehen und so die externen Kosten weiter in die Höhe treiben. Abgesehen davon müsste der Vignetten-Preis von derzeit 40 Franken (24,80 Euro) jährlich auf über 700 Franken (mehr als 440 Euro) erhöht werden. Ein Nein aus der Bevölkerung käme so sicher wie das Amen in der Kirche. Welche positive Wirkung eine leistungs- und verbrauchsorientierte Besteuerung indes haben kann, zeigt sich eindrucksvoll am Beispiel der Schweizer Schwerverkehrsabgabe. Das 2001 eingeführte Gebührensystem gilt für alle Lkw auf sämtlichen Straßen und wurde 2005 so erhöht, dass der Lastwagenverkehr die von ihm verursachten Kosten inzwischen praktisch vollständig selbst trägt. Allerdings sind die Brummis in der Schweiz nur für etwa ein Viertel der Gesamtkosten des Straßenverkehrs verantwortlich. Inwiefern sich das Ergebnis der Studie auf die Bundesrepublik übertragen lässt, ist noch unklar. Daniel Kluge, Pressesprecher des Verkehrsclubs Deutschland (VCD), geht von ähnlichen Verhältnissen aus und verweist auf eine gemeinsame Untersuchung des Instituts für Wirtschaftspolitik und Wirtschaftsforschung der Universität Karlsruhe und des Züricher Beratungsbüros Infras. Demnach beträgt die Summe der externen Kosten des Straßenverkehrs in 17 EU-Staaten plus Schweiz und Norwegen jährlich knapp 550 Milliarden Euro. Kluges Fazit: "Diese Kosten müssen den Verursachern angelastet werden." Auf der parteipolitischen Seite hält man sich bedeckt. Eine Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, die namentlich nicht genannt werden möchte, erklärt, dass Pkw-Vignetten oder Mautgebühren derzeit nicht zur Debatte stünden. "Solche Ideen haben in unserer Fraktion keine Mehrheit." SPD-Verkehrsexperte Dirk Bartel meint zwar, dass seine Partei den "Einstieg in eine kostendeckende Verkehrswirtschaft anstrebt", aber gleichzeitig "sehen wir weitere Belastungen der Autofahrer kritisch". Bartel hofft auf eine regulierende Wirkung durch steigende Rohölpreise. Der Markt soll richten, was die Politiker nicht anfassen mögen. Nicht mal die Grünen wagen eine offensive Auseinandersetzung mit dem Thema. "Man muss den Autofahrern nicht immer mehr Abgaben zumuten, sondern Autos weniger schädlich machen", sagt ihr verkehrspolitischer Sprecher Winfried Hermann. Offensichtlich scheut die Ökopartei eine Neuauflage der "Fünf-Mark-pro-Liter"-Debatte der Neunziger. Und der ADAC? Wolfgang Steichele, Verkehrsstatistiker des größten deutschen Autofahrer-Verbandes, zeigt eine ablehnende Haltung. "Externe Kostenbetrachtungen sind relativ willkürlich", meint er lapidar. "Es werden gefühlsmäßige Faktoren wie Umweltbelastungen mit eingebracht." Eigene Berechnungen kann Steichele nicht vorlegen. Stattdessen verweist er auf "externen Nutzen" wie die gefühlten Freuden der Mobilität. Autofahren ist eben eine emotionale Angelegenheit. Logik und harte Zahlen stören da eher. Spiegel Online, 5.01.07 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||